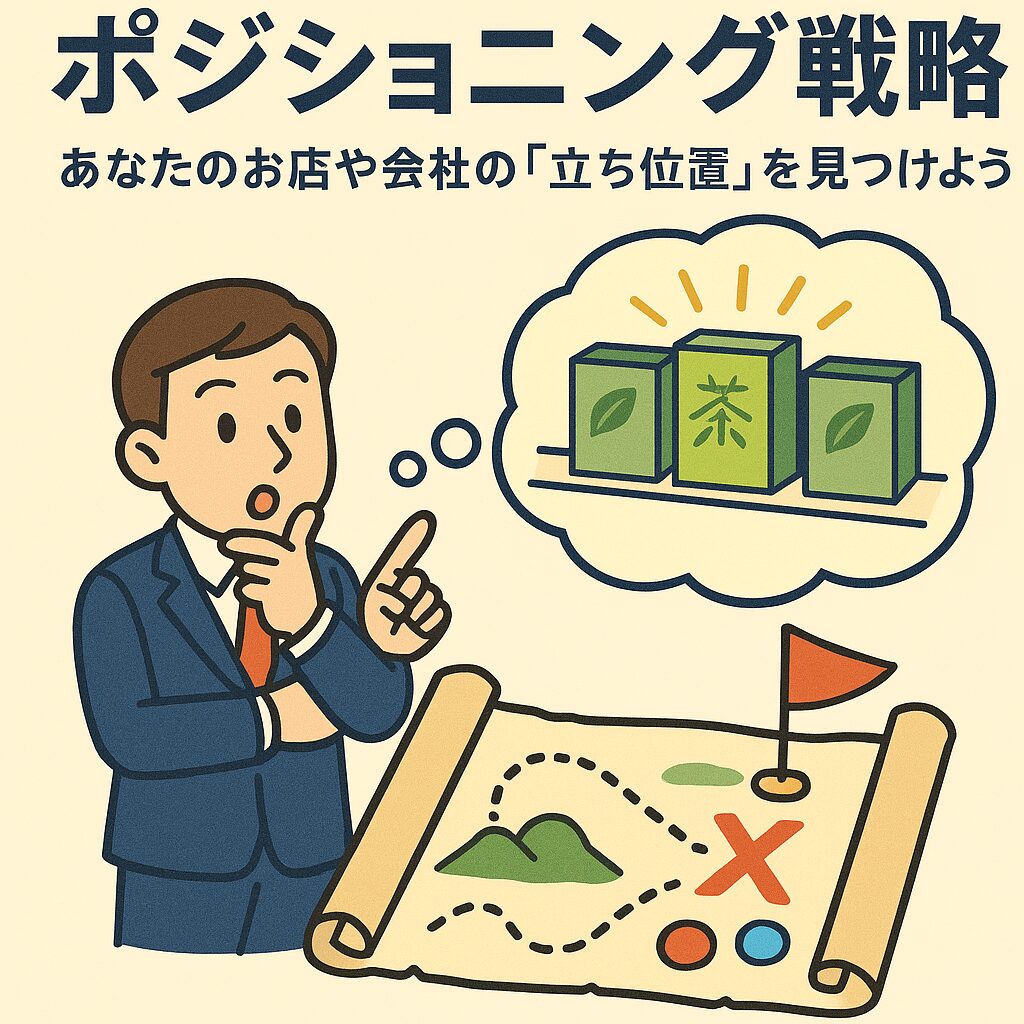

ポジショニング戦略:あなたのお店や会社の「立ち位置」を見つけよう

ポジショニング」って、そもそも何?

「ポジショニング」とは、ひと言でいえば「立ち位置」のことです。

ビジネスの世界では、「お客様の心の中で、ライバルとは違う特別な場所を見つけること」と考えてみてください。

スーパーの棚に、たくさんの種類のお茶が並んでいるのを想像してください。

その中から、お客様があなたの商品を「これだ!」と選んでくれる理由。

その理由こそが、あなたの商品が獲得した「立ち位置」なのです。

この「立ち位置」を決めるには、3つの大切なポイントがあります。

- お客様が「これが欲しかった!」と思うこと(顧客ニーズ)

- お客様の頭の中に「〇〇といえば、あのお店だね」と記憶されること

- ライバルのお店や商品とは「ここが違う!」という点があること

この3つが揃って、初めて強い「立ち位置」と言えます。

「うちだけの強み(USP)」との違いは?

似た言葉に「USP(ユーエスピー)」というものがあります。

これは「Unique Selling Proposition」の略で、「独自の売り」や「うちだけの強み」と訳されます。

USPの考え方は、次の3つのルールで成り立っています。

- 広告などでお客様に「この商品を買えば、あなたはこんなに良いことがありますよ」とはっきり約束をすること。

- その約束は、ライバルには真似できない、あるいは言っていない、独自の約束であること。

- その約束は、多くのお客様の心を動かすほど魅力的なものであること。

ここで面白いのは、USPは必ずしも「世界で自社にしかない機能」でなくても良いという点です。

たとえライバルが同じような特徴を持っていたとしても、お客様に対して先に「うちの強みはこれです!」と堂々と宣言し、それがお客様の心に届けば、あなたの勝ちなのです。

まるでお客様の心の中の「一番乗り」を目指す競争ですね。

ポジショニングは、このUSPの考え方も含んだ、もっと自由で広い考え方です。

商品の性能だけでなく、様々な切り口で「違い」を作り出し、お客様の心の中に特別な場所を確保する作戦、それがポジショニング戦略です。

お客様の「頭の中」がすべて

ポジショニング戦略で一番大切なのは、お客様の「頭の中」で、ライバルとどう違う場所を陣取るか、という視点です。

商品の性能がライバルより圧倒的に優れているなら、それをそのまま伝えれば良いでしょう。

しかし、多くの中小企業では、ライバルと比べて「そこまで大きな差はない…」と感じることが多いのではないでしょうか。

「うちの商品、ライバルとそっくりなんだよな…」

そんな時こそ、ポジショニング戦略の出番です。決して諦める必要はありません。

性能や機能といった「スペック」で違いが見えなくても、大丈夫。

例えば、

- 価格(高級路線か、お手頃路線か)

- 大きさ(一番大きい、一番小さい)

- 素材(国産素材へのこだわり)

- ターゲット(子育て中のママさん専用、など)

- 使った時の気持ち(使うとワクワクする、ホッとする)

- お店の個性(店主の顔が見える安心感)

- 利用シーン(記念日のディナーに、毎朝の楽しみに)

など、違いを作る切り口は無限にあります。

「売上No.1」「地元で一番新しい」「挑戦者」といった、市場での立ち位置そのものをアピールすることだって可能です。

ライバルは同業者だけじゃない

時には、全く違うジャンルのものがライバルになることもあります。

例えば、あなたが「手軽にリフレッシュできるハーブティー」を売っているとします。

この場合、ライバルは他のお茶だけではありません。

「気分転換に散歩をする」「チョコレートをひとかじりする」といったお客様の行動そのものがライバルになりえます。

そのライバル行動と比べて、「散歩する時間はないけど、このハーブティーなら1分で気分転換できますよ」とアピールする。これも立派なポジショニングです。

このように、商品の性能だけで勝負するのではなく、もっと自由に、様々な切り口で「違い」を見つけられるのが、ポジショニング戦略の面白いところなのです。

「宝の地図」で、自分だけの場所を見つけよう

ポジショニングを考える時に役立つのが「ポジショニングマップ」という、いわば「宝の地図」です。

縦と横の2つの軸でできたグラフに、自分とライバルがどこにいるのかを書き込んで、戦略を練るための道具です。

よく言われるのは、この地図の中でライバルがいない空いている場所、つまり「まだ誰も見つけていないお宝の場所」を探せ、ということです。

しかし、ここで注意が必要です。

その「空いている場所」は、本当にお客様が求めている場所でしょうか?

誰もいないのは、単に「そこにいても誰も喜ばない(ニーズがない)場所」だからかもしれません。

また、競争が激しい現代では、誰が見ても分かるような「おいしい場所」が空いていることは、まずありません。

そこで最も大切なのが、自分のお店や商品にとって有利になる「比べ方(競争軸)」を自分で作ってしまうことです。

お客様がまだ気づいていない価値や、時代の変化をヒントに、新しい「宝の地図」を描くのです。

「比べ方」を変えれば、弱みが強みになる

難しく考える必要はありません。大事なのは、ライバルと自分を「どう比べるか」です。

ここでは、もっとシンプルに「AかBか」という対立構造で考えてみましょう。

ライバルと比べて、自分たちが魅力的に見える「比べ方」を見つければ良いのです。

身近な例で考えてみましょう。

駅前に昔からある「町の定食屋さん」が、すぐ近くにできた大手牛丼チェーン店とどう戦うか、というテーマです。

牛丼チェーンは「安さ」「速さ」を武器にしています。同じ土俵で勝負を挑んだら、体力のある大手に勝つのは難しいでしょう。

「うちも10円安くします!」「もっと早く出します!」と対抗しても、ジリ貧になってしまいます。

そこで、この定食屋さんの店主は考えました。

「比べ方を変えよう。うちが勝てる土俵で戦おう」と。

そこで打ち出したのが、「心と体の健康食堂」という新しい立ち位置です。

- 牛丼チェーン:「安くて早い」が魅力。でも、栄養が偏りがち?

- うちの定食屋:「手作りの温かさ」と「栄養バランス」が魅力。

こうして、「パパっと済ませたいなら牛丼屋、心と体をいたわりたいなら、うちの定食屋」という新しい対立構造を作ったのです。

どうでしょう。

「安さ」や「速さ」では負けていても、「健康」や「手作り」という土俵なら、町の定食屋さんのほうがずっと魅力的に見えませんか?

このように、自分たちが有利になる「比べ方」を設定することが、ポジショニング戦略のキモなのです。

ポジショニング戦略、2つの戦い方

究極的に、自分たちを魅力的に見せる戦い方は2つしかありません。

- 追い越し型:ライバルと同じ土俵の中で、違うやり方で勝利を目指す。

- 新ジャンル創造型:まったく新しい土俵を作り出し、そこで一番になる。

ラーメン激戦区に、新しくお店を出す場面を想像してみてください。

1. 追い越し型

周りの人気店が「濃厚こってり豚骨ラーメン」を売り物にしているとします。

そこで、「濃厚さ」という同じ土俵に立ち、「うちは他とは違う魚介系の素材をブレンドして、もっと奥深い濃厚さを実現しました!」とアピールする方法があります。

これが追い越し型の戦い方です。

既存の「濃厚さが大事」というルールの中で、ライバルを追い越そうとする作戦です。

2. 新ジャンル創造型

あるいは、まったく違う戦い方もあります。

「ラーメンは好きだけど、最近胃がもたれるんだよな…」というお客様の声に注目し、「野菜たっぷりで罪悪感ゼロ!毎日でも食べられる健康タンメン」を看板メニューにするのです。

「濃厚こってり」という土俵から降りて、「健康」という新しい土俵(ジャンル)を自分で作ってしまう。

これが新ジャンル創造型です。

この作戦は、お客様に受け入れられないリスクもありますが、もし成功すれば、そのジャンルではあなたが唯一無二の存在になれます。

ライバルがいないので、価格競争に巻き込まれることもありません。

新しい「選び方」を世の中に提案する、鮮やかでリターンの大きな戦い方と言えるでしょう。

もちろん、多くの場合、戦い方は「追い越し型」になります。

成熟した市場では、お客様が求める価値はある程度決まっているため、その中で「より良い選択肢」として選んでもらうのが現実的です。

ただし、忘れてはいけないのは、違いを意識しすぎるあまり、一部の人にしか響かないマニアックな商品になってしまう危険性です。特に、より多くのお客様を相手にするビジネスでは、「他との違い」と「多くの人に受け入れられる安心感」のバランスがとても重要になります。

【まとめ】ポジショニング戦略のポイント

- ポジショニングとは、お客様の心の中に、ライバルとは違う「特別な立ち位置」を作ること。

- 大切なのは、自分にとって有利な「比べ方」を見つけ出すこと。

- ライバルとの「AかBか」という対立構造で考えると、戦略が明確になりやすい。

- 戦い方は大きく2つ。今ある土俵で勝つ「追い越し型」と、新しい土俵を作る「新ジャンル創造型」。

強み

- 商品の性能だけでなく、様々な切り口で「違い」を作れる。

- お客様が「なぜこれを選ぶのか」という明確な理由を提示できる。

- 広告やチラシで伝えるメッセージが作りやすくなる。

弱み

- ライバルが増えて市場が成熟すると、「違い」を見つけるのが難しくなる。

- お客様の関心が低いジャンルだと、せっかくの「違い」に気づいてもらえないことがある。