江戸時代の呉服店「越後屋」が、なぜあれほど大きな成功を収めたのか。

その秘密は、単に「現金払いで、言い値なしの正札販売」という画期的なアイデアだけにあったわけではありません。

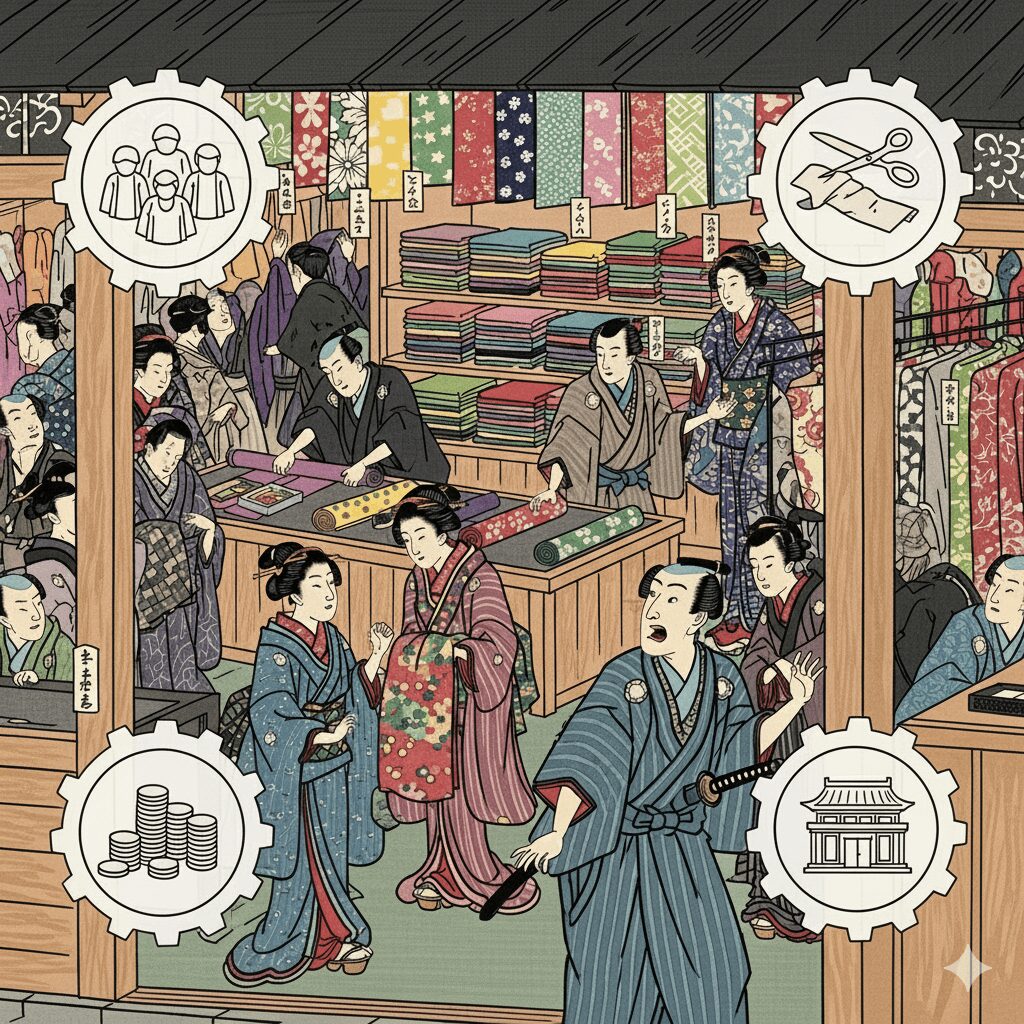

成功の裏には、4つの要素がまるで精密な歯車のように、がっちりと噛み合っていたのです。

1. 新しい「お客様」を見つけた(ターゲットの変更)

当時の呉服店は、大名や武士といった、いわゆる「お得意様」を相手にするのが普通でした。

彼らはツケで高価な着物を買い、支払いは盆と暮れの年2回。

しかし越後屋は、これまで着物を買う機会が少なかった町人や庶民に目を向けました。

これが新しい市場の開拓につながります。

2. 新しい「売り方」を始めた(価値の提供)

庶民に買ってもらうためには、これまで通りの売り方ではうまくいきません。

そこで越後屋は「現金払いで正札価格(定価)」という、今では当たり前の仕組みを打ち出しました。

これは、いつでも誰でも、安心して買い物ができるという新しい「価値」をお客様に提供したことになります。

反物も、一反まるごとではなく、必要な分だけ切り売りしました。

これも、庶民にとっては非常にありがたいサービスでした。

3. 新しい「儲けの仕組み」を作った(収益モデルの転換)

ツケ払いをやめて現金商売に切り替えたことで、代金を取りっぱぐれる「貸し倒れ」のリスクがなくなりました。

これにより、一つ一つの商品の利益を少し下げて、その分たくさん売る「薄利多売」が可能になったのです。

利益は少なくても、確実に儲かる。

そんな新しい儲けの仕組みを作り上げました。

4. 新しい「お店の力」を身につけた(組織能力の構築)

たくさんのお客様に来てもらうためには、大きなお店が必要です。

また、様々な色の着物を揃え(一人一色)、多くの従業員を雇って、スムーズに接客できるようにしました。

こうしたお店の「体力」や「対応力」が、新しい商売をしっかりと支えたのです。

なぜ、ライバルは真似できなかったのか?

越後屋の成功の秘訣は、これら4つの要素がすべてつながっていた点にあります。

だから、ライバルは簡単に真似をすることができませんでした。

例えば、ライバル店が「現金掛け値なし」という売り方だけを真似したとしましょう。

すると、ツケ払いに慣れていた大名や武士の「お得意様」たちは、そっぽを向いてしまいますよね。

また、お店だけを大きく立派にしてみても、庶民が「入ってみたい」と思えるような、反物の切り売りや、安く買える仕組みがなければ、お客様は集まりません。

さらに、これまでお客様の屋敷を回って商売をしていたベテランの従業員たちも、店先での販売が中心になると、その役割がなくなってしまいます。

従業員を解雇する(リストラする)なんて、簡単なことではありません。

越後屋のビジネスモデルには、魔法のような秘密があったわけではありません。

しかし、「お客様」「売り方」「儲け方」「お店の力」のすべてを、一気に、そして一貫して変えてしまった。

だからこそ、他の誰にも真似のできない、圧倒的な強みとなったのです。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://wakaruto.jp/%e8%b6%8a%e5%be%8c%e5%b1%8b%e3%81%ae%e6%88%90%e5%8a%9f%e8%a6%81%e5%9b%a0%e3%81%a8%e6%a8%a1%e5%80%a3%e5%9b%b0%e9%9b%a3%e6%80%a7/trackback/