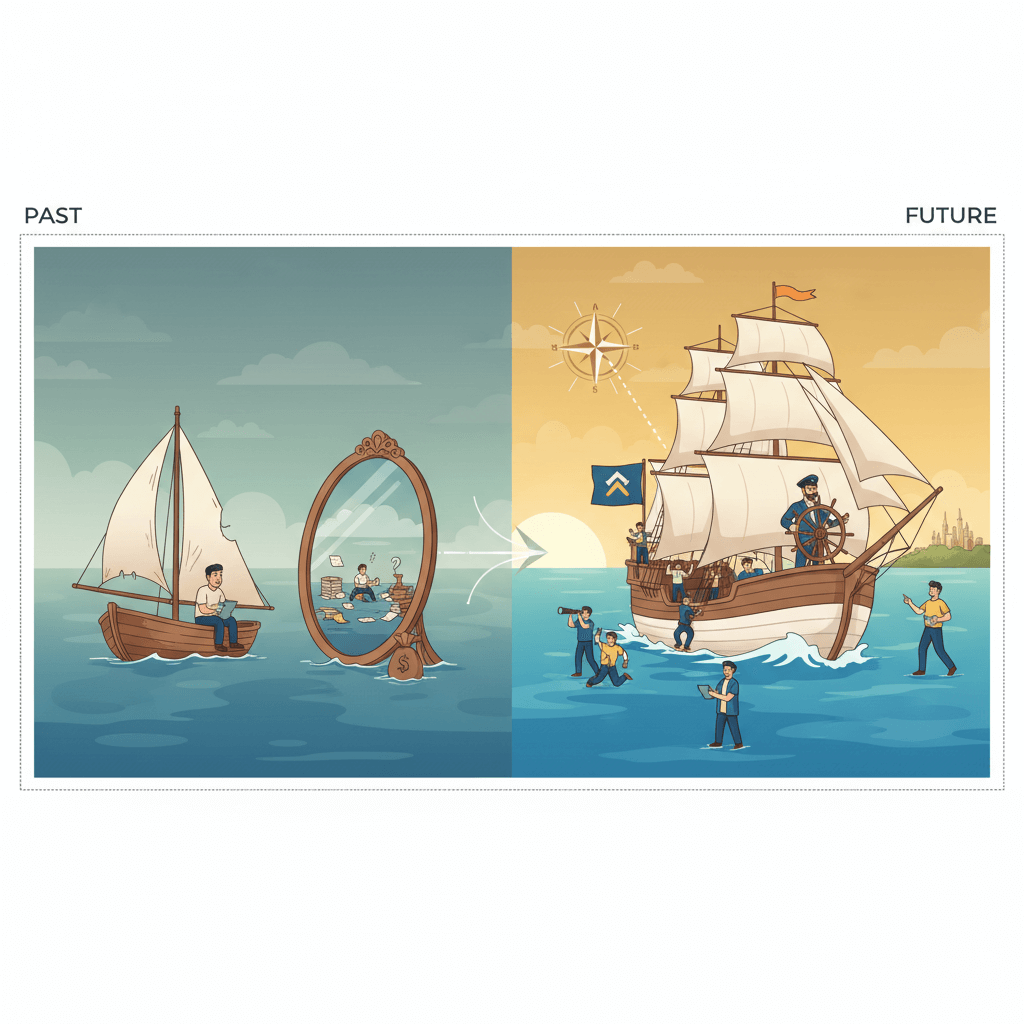

組織の慣性と現状維持バイアス

会社やチームといった「組織」が、なかなか新しいことに挑戦できなかったり、昔ながらのやり方を変えられなかったりすることを、物理学の法則に例えて「組織の慣性」と呼ぶことがあります。

少しイメージしてみてください。

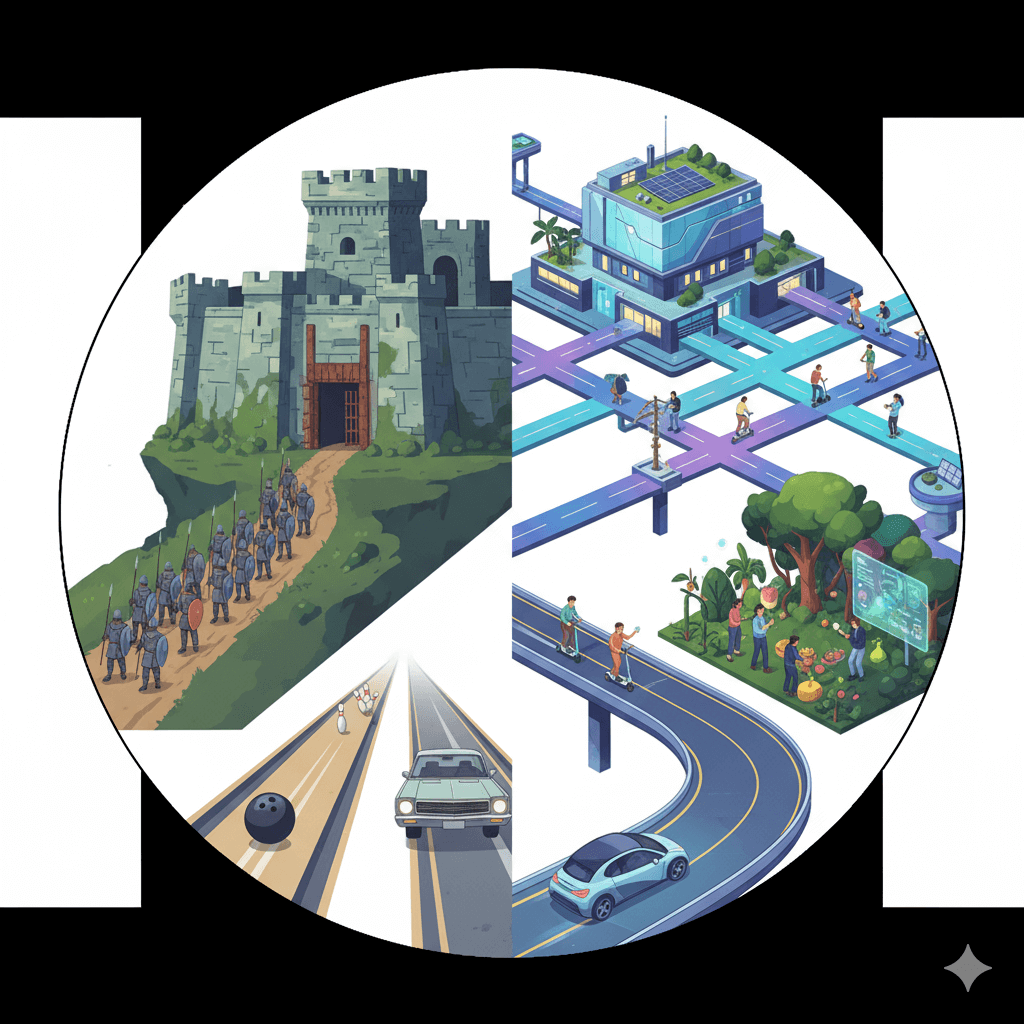

ボウリングで球を投げると、ボールは手を離れた後、まっすぐ転がっていきますよね。

これが「慣性」の力です。

途中でピンに当たったくらいでは、その勢いや進む方向は大きくは変わりません。

車を運転している時も同じです。ある程度のスピードが出ていると、急にハンドルを切ってもすぐには曲がれず、ブレーキを踏んでもすぐには止まれません。

実は、組織もこれとよく似ています。

特に、過去に成功した経験を持つ組織ほど、その成功体験が大きな慣性となり、新しい変化に対応するのが難しくなるのです。

「昔はこのやり方で上手くいったんだから」という思いが、ブレーキになってしまうのですね。

【具体例】スマートフォンの登場と携帯電話メーカー

この「組織の慣性」を分かりやすく示すのが、スマートフォンの登場による携帯電話市場の変化です。

かつて、フィンランドのノキアという会社は、携帯電話(ガラケー)市場で世界一のシェアを誇る巨大企業でした。彼らの作る携帯電話は高品質で使いやすく、世界中の人々から愛されていました。まさに「携帯電話の王者」だったのです。

しかし、2007年にアップルがiPhoneを発売し、市場のルールが根底から覆ります。

電話機能だけでなく、インターネットやアプリを自由に楽しめるスマートフォンが、新しい時代のスタンダードになりました。

この大きな変化の波に対し、ノキアはすぐに対応できませんでした。

彼らはこれまで築き上げてきた「高性能な携帯電話を作る」という成功体験に強く縛られていたのです。

「もっとボタンを使いやすくしよう」「もっとカメラの性能を上げよう」といった、従来の延長線上にある改善に力を注ぎましたが、市場が求めていたのは、全く新しい次元の「スマートフォン」でした。

結果として、ノキアは時代の変化に対応できず、急速にシェアを失い、携帯電話事業を売却することになりました。過去の大きな成功が、皮肉にも変化への対応を遅らせる「慣性」となってしまった典型的な例です。

なぜ、私たちは「今のまま」を選んでしまうのか?

シカゴ大学の経済学者リチャード・セイラー氏は、人が変化を嫌う傾向を「現状維持バイアス」と名付けました。

これは、たとえ新しい選択肢の方が合理的でメリットがあったとしても、「わざわざ変えるのは面倒だ」「今のままでいいや」と、無意識に現状維持を選んでしまう心の働きを指します。

「もっと効率的な新しいツールがあるのに、慣れているからと古いソフトを使い続けてしまう」「手続きが面倒で、もっとお得な料金プランに変更しない」といった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。これも現状維持バイアスの一例です。

「現状維持」は、生き抜くための本能だった

では、なぜ私たちにはこのような性質が備わっているのでしょうか。進化の歴史をさかのぼると、その理由が見えてきます。

大昔、人類が狩りをして暮らしていた時代を想像してみてください。

生きるか死ぬかが日常だった厳しい環境では、「いつも通る安全な道」や「食べても安全だと分かっている木の実」を選ぶことが、生き延びるための最も賢い戦略でした。

気まぐれに知らない道へ進めば、敵の部族や猛獣に襲われるかもしれません。見たことのないキノコを口にすれば、毒にあたって命を落とす危険もあります。

つまり、当時の環境では「前例を踏襲すること」こそが、生存確率を上げるための合理的な判断だったのです。

この「安全が確認されたことを繰り返す」という本能は、私たちのDNAに深く刻み込まれています。

しかし、目まぐるしく状況が変化する現代のビジネス環境において、この本能が逆に成長の足かせになってしまうことがあります。

変化を恐れず、時には未知の道へ踏み出す勇気が、会社を未来へ導く鍵となるのです。